はじめに

地球上で最も豊かな生態系の一つ、「湿地」。その多面的な価値は広く認められていますが、今日、開発や気候変動により、その面積は危機的な速さで失われています。この状況に対し、次世代を担う子どもたちへ湿地の価値を深く理解させ、主体的な保全意識を育む「湿地教育」は、持続可能な社会の実現に向けた不可欠な取り組みです。

しかしながら、従来の湿地教育は、実施場所の制約、移動時間、安全管理といった課題に直面していました。この教育現場の制約を打破し、新たな可能性を拓くツールとして、VR(バーチャルリアリティ)をはじめとする革新的なICTツールの活用が注目されています。

本稿では、最先端のVR技術を駆使した湿地環境教育VRオープン教材と、教育現場で強力な味方となる Canva for Education を組み合わせた、長野県佐久市立佐久平浅間小学校における意欲的な実践事例をご紹介します。ICTがもたらす湿地教育の革新的な変化、そして子どもたちの学びの質的向上を、ぜひご体感ください。(読了時間:約10分)

実践事例:佐久平浅間小学校「フナVRプロジェクト」- 地域文化と自然保護を繋ぐデジタル探究

長野県佐久市立佐久平浅間小学校では、6年生の総合的な学習の時間において、VR教材とCanva for Educationを統合的に活用した、ユニークな探究学習を展開しました。

プロジェクトのテーマは「私達の池とフナVRで発表プロジェクト – 伝統と未来をつなぐデジタル探究 – 」。

佐久地域で伝統食として深く根付いている「佐久のフナ」に着目し、地域固有の食文化をVRで表現・発信することを通して、児童の地域への愛着を育み、自然環境保全への意識を高めることを目標に設定しました。

実践の流れ:年間を通じた探究学習とVR活用授業

1.VR体験授業までの準備:年間を通じた「佐久のフナ」探究

本プロジェクトは、VR体験授業に至るまで、総合的な学習の時間を中心に年間を通して周到な準備が行われました。

- 教科横断的な学習活動: 「佐久のフナ」を核として、生態調査、水田養殖、稲作体験、調理実習など、理科、社会科、家庭科といった教科の枠を超えた、多角的な学習活動を展開。

- ビオトープ造成への挑戦: フナを含む多様な生物が生息できる自然環境を学校内に創出すべく、児童自身の手でビオトープを造成。

これらの実体験を通して、児童は「佐久のフナ」に関する知識・理解を深めるとともに、自然環境への関心を高めていきました。

2.VR活用授業の実践:2024年12月6日

2024年12月6日、いよいよVRを活用した授業が実施されました。

授業の背景: 水抜きを終え、フナの姿が見えなくなったビオトープ。しかし、この「何もない」状態こそが、次世代の児童や地域社会へ学びを繋げる絶好の機会と捉え、ICTの力を活用するクリエイティブな場となりました。

活用ツール:VR と Canva for Education。 Chromebook、Google Classroom といった日常的に使用しているツールと連携させ、児童の内なる「地域への想い」や「自然保護への願い」をデジタルコンテンツとしてアウトプットする試みです。

Canva ワークショップ: 授業の前半では、TeacherCanvassador (Canva認定教育者) の清水智氏(HAKUBA EdTech 代表)を講師に迎え、Canva for Education の基本操作から応用的な表現方法まで、実践的なワークショップ形式で学びました。

授業内容詳細:

2−1. 湿地の概念とVR体験による興味喚起

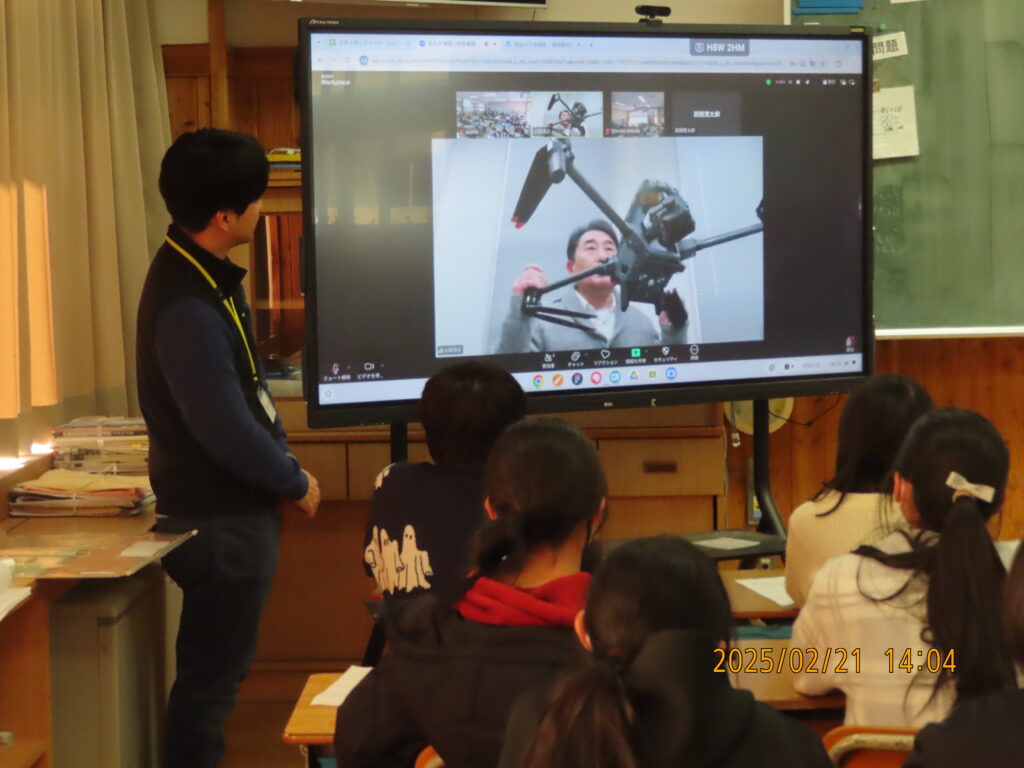

- 湿地の定義を学ぶ: 都留文科大学 田開寛太郎准教授による授業で、「湿地とは何か?」という根本的な問いについて、学術的な定義や多面的な価値を学びました。

- 北海道の湿地VR体験: 「湿地環境教育VRオープン教材」 (wetland-vr-education.org) を活用し、広大な北海道の湿地をバーチャル体験。VRならではの没入感を通じて、湿地の雄大な自然と多様な生態系を体感し、学習へのモチベーションを高めました。

2-2. VRビオトープ制作の目的明確化と計画

- VRビオトープ制作の意義: 単なるデジタル作品制作に留まらず、「なぜVRでビオトープを表現するのか?」「誰に、何を伝えたいのか?」といった目的意識を明確化。

- 既習事項の活用: 年間を通して学んできた「佐久のフナ」やビオトープに関する知識・経験を、VRコンテンツにどのように反映させるか構想。

- Canva によるシートの作成: VR空間に配置する情報やコンテンツの内容、構成などをグループで話し合い、Canva for Education でPDF形式のシートを作成。言語化と可視化を通して、アイデアを整理・共有しました

2-3. Canva for Education 実践ワークショップ

- 基本操作の習得: Canva for Education へのログイン方法、基本機能、テンプレートの活用方法などをハンズオン形式で丁寧に指導。

- 共同編集と相互参照: Canva のリアルタイム共同編集機能を体験。グループワークでの効率的なコンテンツ制作、相互にアイデアを参照し合う協働的な学びを促進。

- PDF出力と提出: Canvaで作成した設計シートをPDF形式でダウンロードし、Google Classroom で提出する一連の流れを確認。授業後のスムーズな制作活動に繋げました。

2-4. 探究グループ別VRビオトープ制作

- 役割分担: 児童を複数の探究グループに分け、①VR映像撮影担当 と ②表示コンテンツ作成担当 の役割を分担。

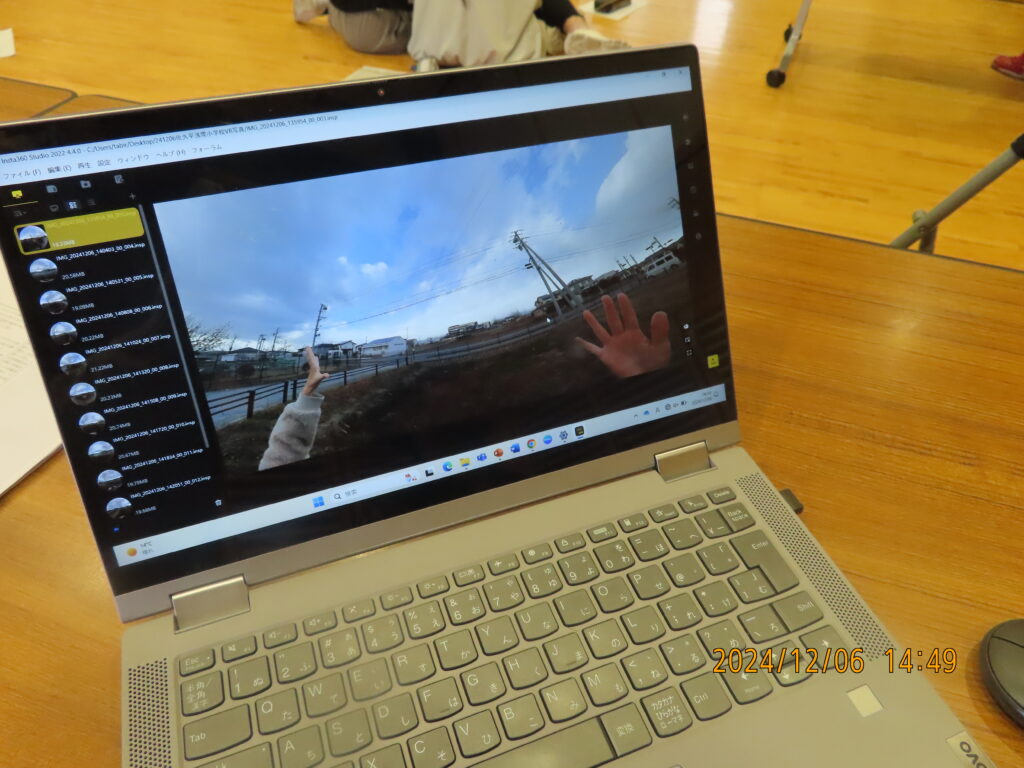

- ①VR映像撮影担当: Insta360 (360度カメラ) を使用し、ビオトープのVR映像を撮影。どの地点で撮影するか、VR空間での画像の配置場所など、グループで協議・決定。UAV(ドローン) などの活用も視野に入れ、非侵襲的な環境調査・記録の可能性も示唆されました。

- ②表示コンテンツ作成担当: Canva for Education を活用し、VR空間に表示する解説テキスト、写真、イラストなどのコンテンツを制作。PDF形式で担任に提出。

- クラウドツールの効果: GIGAスクール構想で整備された Chromebook、Google Classroom に加え、クラウドベースで動作する Canva for Education を最大限に活用することで、時間や場所の制約にとらわれない、協働的なコンテンツ制作が実現しました。紙媒体中心の制作では困難だった、学びの個別最適化、表現の多様化をICTツールが強力に後押ししました。

3.VRビオトープ体験と成果発表:2025年2月21日

2025年2月21日、各グループが制作したVRビオトープが公開され、体験会・発表会が開催されました。

- VRビオトープ体験: 児童は Chromebook で完成したVRコンテンツを体験。自ら制作したVR空間を歩き回り、他のグループの作品も自由に鑑賞・比較しました。

- 学びの共有と深化: VR体験を通して、これまでの学習内容や探究活動を想起。VRビオトープならではの表現力、ICT活用の可能性、そして佐久市のフナ文化の価値について、改めて認識を深め、ワークシートに言語化しました。

- VRビオトープの意義と展望: VRというテクノロジーを活用することで、どのような教育的効果や地域貢献が期待できるか、未来への展望をグループで共有し、共有しました。

SAMRモデルによる教育実践の分析:ICT 活用による学習の質的変容

本実践事例を SAMRモデル に基づいて評価することで、ICT活用がもたらす学習効果の段階的な変化を捉えることができます。

- 代替 (Substitution): Canva for Education による学習設計シートのデジタル化は、紙媒体の代替として教材作成の効率化に貢献しました。

- 拡張 (Augmentation): デジタルカメラや360度カメラによる記録の高度化、Canva for Education の豊富なテンプレート活用は、教材の表現力を拡張し、児童の情報リテラシー向上に寄与しました。

- 変容 (Modification): VR体験による臨場感あふれる学習は、従来の座学中心の環境教育から質的な変容をもたらしました。Canva for Education との連携は、VR体験の深化と情報発信基盤の構築を支え、学習活動の幅を大きく広げました。

- 再定義 (Redefinition) の可能性: VRコンテンツの制作と地域社会への発信は、学校教育と地域社会の新たな繋がりを創出し、地域貢献型学習への展開の萌芽を示唆しています。

モデル-1024x576.jpg)

SAMRモデルの上位段階への進展は、ICT活用が単なる効率化に留まらず、学習活動の質的変容と新たな教育的価値創造を促進することを示唆しています。本事例は、VRとCanva for Education を統合的に活用することで、SAMRモデルにおける変容 (Modification) から再定義 (Redefinition) への段階的な進展を示す可能性を秘めていると言えるでしょう。

VR活用による学習効果と今後の展望:教育のフロンティアを拓く

本実践研究を通して、VR教材とCanva for Education の組み合わせが、児童の知識・技能の習得のみならず、探究心や主体的な学習態度の育成に大きく貢献することが示唆されました。

- 視覚的理解の促進: VRの没入感とCanva の視覚的な表現力が掛け合わされることで、抽象的な環境問題を具体的に、そしてダイナミックに理解することが可能になります。

- 学習意欲の向上: VR体験という非日常的な学びは、児童の知的好奇心を刺激し、主体的な学習への意欲を高めます。

- 多角的視点の獲得: VR空間内を自由に探索し、多様な視点からビオトープを観察することで、多角的な思考力が養われます。

- 地域社会とのConnection: 制作したVRコンテンツを地域社会に向けて発信することで、地域貢献への意識が醸成され、学びの社会化を促進します。

さらに、VRコンテンツ制作の高度化、一人ひとりの学習進捗や理解度に応じた個別最適化された学習体験の提供、評価方法の多様化、教員の負担軽減、創造性を育む探究学習の促進など、教育の可能性はさらに大きく広がることが期待されます。

おわりに:VRとCanvaで、湿地教育の未来をデザインしよう

佐久平浅間小学校の「フナVRプロジェクト」の実践事例は、ICTツールが、環境教育の質的向上と学習者の主体性育成に大きく貢献する可能性を明確に示すものです。特に、VRとCanva for Education を統合的に活用することで、SAMRモデルにおける「変容 (Modification)」から「再定義 (Redefinition)」へ、教育実践を進化させ、新たな教育的価値を創造するポテンシャルが示唆されました。

教育関係者の皆様へ

VRとCanva for Education は、場所や時間、資源の制約を超え、全ての子どもたちに質の高い学びの機会を提供する強力なツールです。本稿でご紹介した実践事例を参考に、VRとCanva を活用した湿地教育に挑戦し、持続可能な社会の実現に向けて、子どもたちとともに歩みを進めていきませんか?

<問い合わせ> 以下のメールアドレスまでご連絡ください。

山田 浩之(北海道大学大学院 農学研究院 生態環境物理学研究室)

E-mail: hiroyama7(a)eis.hokudai.ac.jp

※(a)を@に変えてください。

関連情報

- 湿地環境教育VRオープン教材: https://wetland-vr-education.org/

- Canva for Education: https://www.canva.com/ja_jp/education/

- 佐久市立佐久平浅間小学校 : http://sakudairaasama.sakushi.ed.jp/

#湿地教育 #VR #Canva #ICT教育 #環境教育 #SDGs #佐久平浅間小学校 #探究学習 #STEAM教育 #地域貢献 #教育事例 #TeacherCanvassador #GIGAスクール構想 #STEAM教育